逃の浦の石塁(元寇防塁) 逃の浦の石塁(元寇防塁)。かつて星鹿城山山麓の鷹島に面する汀線には、「金倉の石塁」とあわせて、野面積みの石塁が約1kmにわたり延々と元寇の役の当時のまま残されていたというが、戦争時の採石や台風被…

逃の浦の石塁(元寇防塁)

逃の浦の石塁(元寇防塁) 逃の浦の石塁(元寇防塁)。かつて星鹿城山山麓の鷹島に面する汀線には、「金倉の石塁」とあわせて、野面積みの石塁が約1kmにわたり延々と元寇の役の当時のまま残されていたというが、戦争時の採石や台風被…

元寇防塁(地行地区) 地行地区の元寇防塁は博多湾岸のほぼ中央部に位置するが、発掘調査は実施されてなく、その構造や築造の分担国などはまだわかっていない。 指定された昭和前期には高まりが残っていたそうであるが…。 現在は、住…

長門の元寇防塁 長門の元寇防塁。元寇防塁は長門にも造られたという話があり、下関に元寇防塁とされるものが残されている。 現在は下関ゴルフ倶楽部の中にあるのでクラブハウスに見学の依頼をする必要がある。 尚、現地の看板によると…

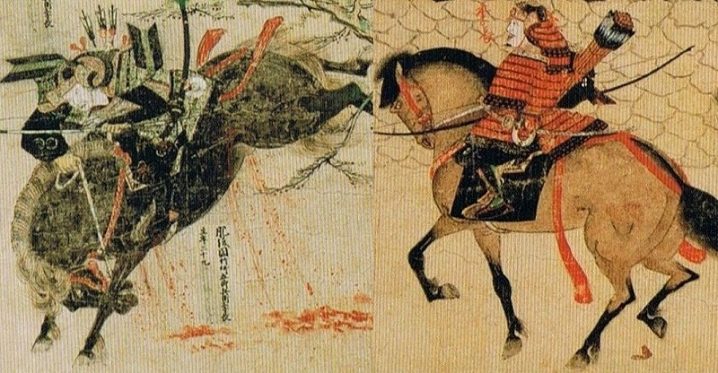

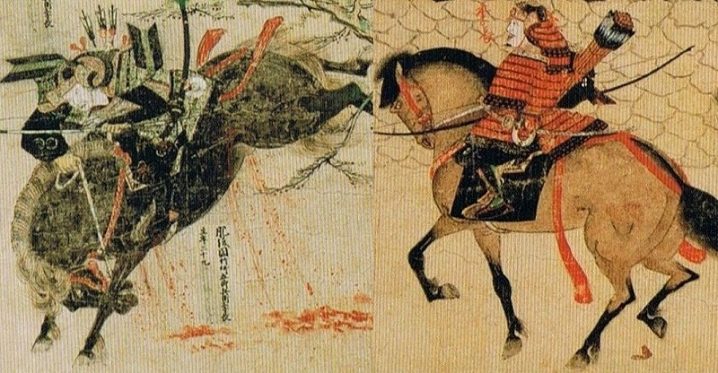

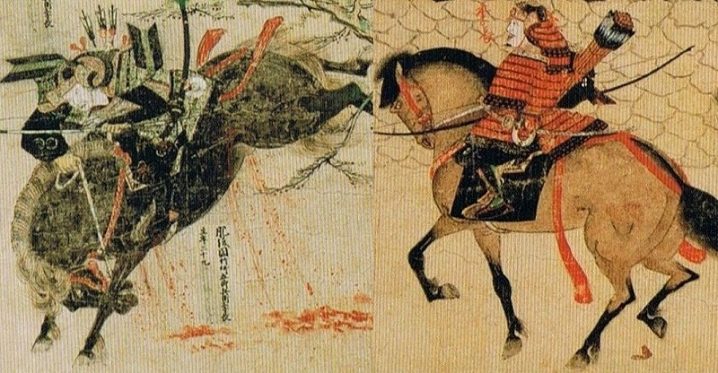

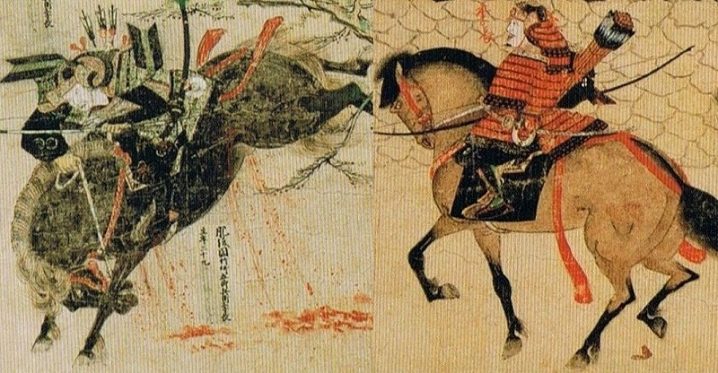

蒙古襲来絵詞はどのような過程で現在まで伝来してきたのか 蒙古襲来絵詞は正副二本が作られ、一本は季長の子孫に残され、もう一本は甲佐神社に奉納されたと考えられている。 竹崎家の衰退後は宇土城主・名和顕孝に伝わり、さらに顕孝の…

竹崎季長の菩提寺(塔福寺) 塔福寺は正応6(1293)年に竹崎季長が菩提寺として創建した寺である。 「蒙古襲来絵詞の写本」や竹崎季長が残した「海東神社定置條之書」と題する置文と「奉為塔福寺並御社修造料同領家御年貢奉寄進事…

竹崎季長の子孫について 竹崎氏については確たる系図が残されておらず、竹崎季長の子孫がどうなったのかについてははっきりしていない。 季長以後の海東郷の領主支配がどのように展開したのかもまったくわからず、子孫何代がそのあとを…

竹崎季長の出自について 竹崎季長は伏敵編(明治24(1891)年に出版された蒙古襲来関係の史料集)の成立以来「益城郡竹崎を本貫とする阿蘇神社大宮司・阿蘇氏の庶流」とするのが通説となっていたが、近年では竹崎季長が残した文書…

竹崎季長と蒙古襲来絵詞について 其の一 : 竹崎季長とは 其の二 : 竹崎季長の出自 其の三 : 竹崎季長の子孫 其の四 : 竹崎季長の菩提寺(塔福寺) 其の五 : 竹崎季長の墓 其の六 : 竹崎季長の年表 …

生の松原元寇防塁 生の松原地区の元寇防塁は肥後国が担当して築造し、警備をした。 生の松原地区の防塁は長垂海岸から小戸海岸に至る約2、5キロに渡って築かれている。 防塁は海側に石を積み上げ、陸側は版築と呼ばれる工法で土と砂…

西南学院大学内元寇防塁 西南学院大学内にある元寇防塁は同校の第1号館の新築にあたって検出された遺構である。 同校に隣接する西新地区元寇防塁と同様に2、4mの本体の両面を石積みで堅固に整え、中に粘土と砂を交互に詰められてい…