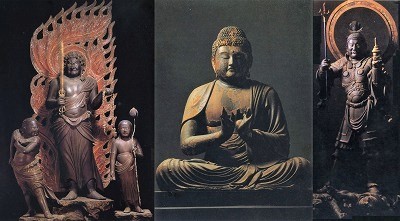

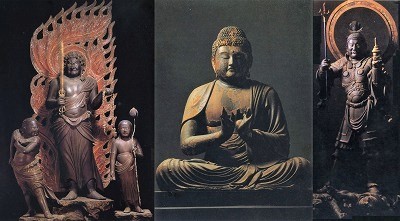

何と!あの『運慶作の仏像』が『5体もある』伊豆の『願成就院』 運慶は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍したわが国の彫刻史を代表する仏師で、生涯で多くの仏像を造ったと考えられていますが、現存する運慶作あるいはその可能…

何と!あの『運慶作の仏像』が『5体もある』伊豆の『願成就院』

何と!あの『運慶作の仏像』が『5体もある』伊豆の『願成就院』 運慶は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍したわが国の彫刻史を代表する仏師で、生涯で多くの仏像を造ったと考えられていますが、現存する運慶作あるいはその可能…

「古代ギリシャの野外劇場」を彷彿とさせる『池田の桟敷(野天桟敷)』 池田の桟敷は亀山八幡宮から400mほど南西に離れた小高い丘に築かれた、自然の地形を巧みに利用した切石積の傑作である。 桟敷の規模は奥行き3m程の桟敷が階…

何と!あの『運慶作の仏像』が『5体もある』横須賀の『浄楽寺』 運慶は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍したわが国の彫刻史を代表する仏師で、生涯で多くの仏像を造ったと考えられていますが、現存する運慶作あるいはその可能…

陸前高田にある!日本最大の『気仙隕石』の落下地点(天隕石降落之蹟地の碑) 気仙隕石は、嘉永3(1850)年6月13日の明け方に、現在の陸前高田市気仙町丑沢にある長圓寺の境内に落下した、日本で最大の隕石である。 この気仙隕…

逃の浦の石塁(元寇防塁) 逃の浦の石塁(元寇防塁)。かつて星鹿城山山麓の鷹島に面する汀線には、「金倉の石塁」とあわせて、野面積みの石塁が約1kmにわたり延々と元寇の役の当時のまま残されていたというが、戦争時の採石や台風被…

日本三奇の一つである四口の神釜(御釜神社) 出典:文化の港 シオーモ この四口の神釜は鹽竈神社の末社である御釜神社の御神体で、古事記・日本書紀の海幸彦・山幸彦の説話で、釣り針を失くして困っていた山幸彦をワダツミの宮へ案内…

北条高時腹切やぐら 北条高時腹切やぐら。元弘3(1333)年5月22日、新田義貞らの軍勢の鎌倉攻めにより、追い詰められた北条高時以下一族郎党870名余りは菩提寺である東勝寺に逃げ込み最後の一戦をしたものの敗れ去り、自ら寺…

旧肘折郵便局舎 旧肘折郵便局は日本有数の豪雪地帯で秘湯としても名高い肘折温泉街のちょうど真ん中に位置するシンボル的な建物である。 この旧肘折郵便局は昭和12(1937)年に建てられた建物で、平成7(1995)年までは現役…

実は大分県にもある「投入堂」龍岩寺奥院礼堂(日本三大投入堂) 日本三大投入堂の一つである『龍岩寺奥院礼堂(国の重要文化財)』 龍岩寺にある奥院礼堂は大分県内では唯一の鎌倉時代の木造建築である。 昭和の修理の際に弘安9(1…

霧島神宮古宮址(高千穂河原) 高千穂河原にある霧島神宮古宮址は文暦元(1234)年まで霧島神宮が鎮座していた旧境内地である。 もともと霧島神宮は6世紀の欽明天皇の時に高千穂峰の脊門丘に社殿を造営したとされているが噴火で消…