邪馬台国の「卑弥呼の鏡!?」「景初三年銘」の『三角縁神獣鏡』

「卑弥呼の鏡!?」神原神社古墳から出土した「景初三年」銘の『三角縁神獣鏡』 邪馬台国の卑弥呼の鏡とも言われている三角縁神獣鏡はこれまでに全国各地の古墳から500枚以上が出土している。 しかしながら「景初三年銘」の銅鏡は国…

「卑弥呼の鏡!?」神原神社古墳から出土した「景初三年」銘の『三角縁神獣鏡』 邪馬台国の卑弥呼の鏡とも言われている三角縁神獣鏡はこれまでに全国各地の古墳から500枚以上が出土している。 しかしながら「景初三年銘」の銅鏡は国…

博多小学校石塁遺構(元寇防塁) 博多小学校石塁遺構は平成10年から約1年をかけて行われた博多小学校の発掘の際に出土した石塁(石垣)を学校校舎の地下に展示しているものである。 展示されている石塁は、標高約3.5mの砂の上に…

深山幽谷の断崖絶壁にへばりつくように建てられている『布引観音』 布引観音は「牛にひかれて善光寺参り(信心を持たないおばあさんが牛に姿を変えた観音様に導かれ善光寺までたどり着き今までの欲張りで意地悪な心を悔い改めたという昔…

赤星有隆の墓 赤星家の祖である赤星有隆の墓。 有隆は菊池武房の弟で、蒙古襲来に際しては兄・武房とともに副将格として出陣し、文永の役では赤坂で蒙古軍を迎え撃ち、弘安の役では生の松原の防塁に拠って戦い、蒙古軍の上陸を阻止する…

男石の精水が女岩にしたたり落ちる神秘的な『陰陽岩』 陰陽岩。世に男石、女石というのはそれなりにあちこちに存在している(特に男石)が、この陰陽石の特筆すべき点は男石と女石が対になって存在していることである。 (私の拙い知識…

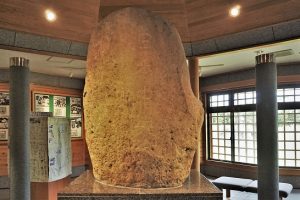

何と!かつて日本の中心は青森県にあった!?それを裏付ける謎に満ちた『日本中央の碑(壺の碑)』とは? 日本中央の碑は昭和24年6月21日に青森県東北町の石文集落近くの赤川上流で発見された「日本中央」の四文字が刻まれた高さ約…

河野通有の墓 河野通有は源平合戦で有名な河野通信の孫であるが、当時の河野氏は通信が承久の乱で上皇方に加担したため所領所職の大半を失っており、通信の子である通久が河野一族の中で唯一鎌倉方についたことによりかろうじて命脈を保…

竹崎季長の墓(蒙古襲来絵詞の作者) 竹崎季長の墓。季長は鎌倉時代後期の武士で肥後国の住人。 菊池氏の一族とする説が有力であるが、本領の益城郡竹崎を失っていた季長は、文永11(1274)年の元寇の際に、少弐景資の指揮のもと…

眩いばかりに光輝き天に駆け上がる「白龍(昇り龍)」が現れる『鵜戸神社(龍宮)』 鵜戸神社は天照大御神をご祭神とする古社で「日向のお伊勢さま」として知られる大御神社の境内社である。 鵜戸神社は大御神社の境内東奥に位置する海…

「日本三景・安芸の宮島」のシンボル!『厳島神社の大鳥居』 「日本三景の安芸の宮島」「世界遺産」「安芸国の一之宮」として名高く、誰もが知っているのではないか?というほどに有名な日本を代表する景勝地である『厳島神社』のシンボ…